片付けをしていたら「発掘」したのが、1995年前後の音楽雑誌「ロッキングオン」とオーディオ雑誌の「オーディオアクセサリー」。

いまはどちらの雑誌も立ち読みすらしなくなってるんですけど、当時はいろんな雑誌を買っていたんだなぁと再認識。

ロッキングオンを買っていたのは1980年代までだと思い込んでましたけど、1990年代後半まで買ってたみたいです。すっかり忘れてました。

(ミュージックマガジン誌とレコードコレクターズ誌は本棚とか(箱に入れて)押し入れに収納してるんですが・・・)

出版業界というか、紙媒体が衰退気味の現状から考えると考えられないんですけど、毎月の雑誌購入代金は7,000円ぐらいだったかも。

音楽系にオーディオ系、クルマの雑誌も買ってたし、その他いろいろ。記憶を辿ればこんな感じ。(数巻で「休刊した雑誌もあるし、同じ月にすべてを買ってたわけではありません)

他にも「デザインの現場」を買うようになったのもこのちょっとあとだったかな。

定期購読していた筑摩書房のPR誌「ちくま」を除けば書店でせっせと買ってました。

(サブカル系は地方都市じゃ置いてなくて仙台まで買いに行ってたもんです)

で、出てきたロッキングオン。

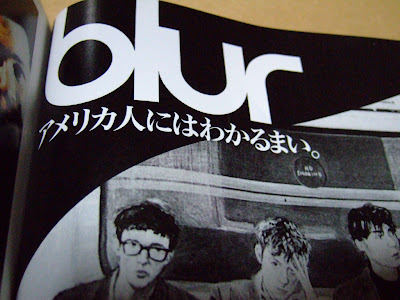

ブラーの

5枚目のアルバムがリリースされた直後でデーモン・アルバーンへの全曲解説インタビュー記事があって今更ながら熟読してしまいました。

1993年頃の同誌だと「ブリットポップ」関連のミュージシャンが大きく取り上げられていて『時代』を感じます。Jamiroquaiのアルバムとか、Wilcoのファースト "A.M." がレビューされていて、前者では今読むと騒ぎすぎだったり、後者では松村氏が「万馬券」と評したようにその後の活躍はご存じの通り。

まだ数冊読んだだけなんですけど、雑誌は20年近く経つとまた違った面白さが出てきます。

オーディオ誌は「オーディオアクセサリー」なんですけど、その前は月刊「Stereo」を併せて購入してたけど、一つに絞った頃。季刊誌なんで安上がりというのがその理由だったりしましたが。

1996年秋号のVol.82 を読んでみましたけど、いまのように高価格帯ばっかりの記事、なんだかよくわからないアクセサリー中心の記事だけじゃなく、低価格帯、入門用の機材紹介がなかなか多いのが印象的。長岡鉄男氏の「長岡鉄男のワンダーランド第61回」では「

ローブライスCDプレイヤー大集合 今、お買い得なモデルはこれに決まり!」となっています。

「

CDプレイヤーの低価格化はますます進み、フルサイズで2万円台から存在している。本誌ではなかなか紹介されないモデルたちを常にCPを追求する長岡氏に視聴してもらい、そのクオリティとお買得度を検証してみる」というもの。

ケンウッド DP-3080、オンキョー C-702、ソニー CDP-XE700、YAMAHA CDX-590、CEC CD2100、デンオン DCD-715-K、パイオニア PD-UK3、マランツ CC-45、パイオニア PD-F705の全9機が「安価な組合せ」ではなく長岡氏のメインシステム(方舟)に組み込んで絶対値評価をするという力作。

最近のオーディオ誌と違って、ACケーブルの極性チェックは自分で確認し、長岡氏ならではの本体重量にボンネットの留め方に重量、ACケーブルの太さ、電源トランスの大きさなどなど客観的な部分から始まって試聴に用いたCDでは良いことばかり書かず、駄目なものはとはっきり書いてあるのが印象的。

昨今のオーディオ誌に見受けられる「ヨイショ記事」「ポエム」が一切無いところがあったから毎号買ってたんだろうなと。

(同じくFMfan誌は長岡鉄男氏の「ダイナミックテスト」があるから買ってたわけですが)

オーディオアクセサリーの場合、巻頭特集では高い製品ばっかりだけど、こういう「現実味のある記事」、ポエム表現に頼らない「批評」が成立していた頃はまだオーディオ雑誌が成立していたんだと思います。

(1980年代は1,000円以下のRCAピンケーブルから高いケーブルまで、低価格のカセットテープ(ノーマルの一番安いやつ)から高いメタルテープまで全部テストする記事が毎年掲載されてました)

で、話は戻って音楽誌なんですけど、当時のロッキングオンを読んでたら「ブリットポップ」の隆盛から衰退までがよーくわかりました。

当時、購読していた雑誌でこんなに大きく取り上げられてたのになんで関心を抱かなかったんだかはっきりした理由はわかりませんけど、1997年の香港回帰(香港返還)あたりの頃だったから香港のポップスにぞっこんだった時期だと気付きました。

当時はウォン・カーウァイの映画、王菲(フェイ・ウォン)の音楽に魅了され、そっちを追い掛けてたという時期。仙台の新星堂(今と違って上階に書店まであった頃)は香港や台湾のミュージシャンのCDが結構豊富で入り浸っていた頃です。(今じゃ「香港勢」に元気がありませんし、仙台の新星堂は久しく行ってません)